文 | 新华门的卡夫卡

市场经济作为当代社会运行的主要机制,在新自由主义狂飙突进的几十年中已经变成了不言自明的一种真理,具备了“普适性真理”的外衣,不光各路所谓的打着资本家企业家之类名号的既得利益者,也有许多体制和高校内外的专家学者公开声称社会的发展和社会问题的解决离不开进一步取消管制、释放市场的作用,譬如说有很多人认为放开土地供应可以砸低房价。

然而,市场是否真的具有这样的魔力,可以解决这些问题呢?我们可以从市场经济是怎么来的,寻其脉络,发现它的内在特征。

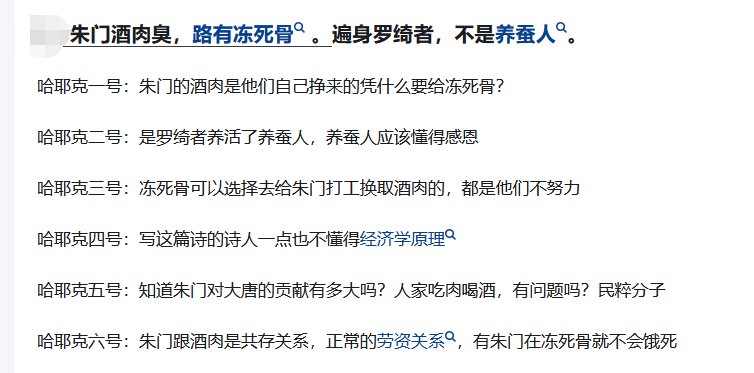

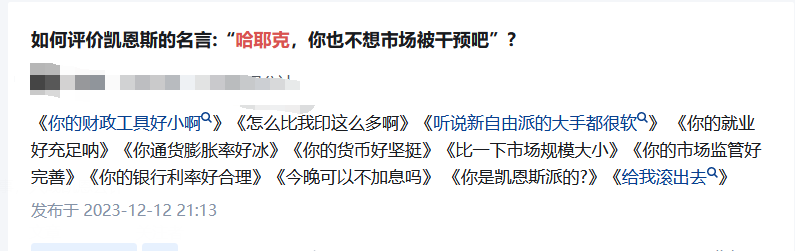

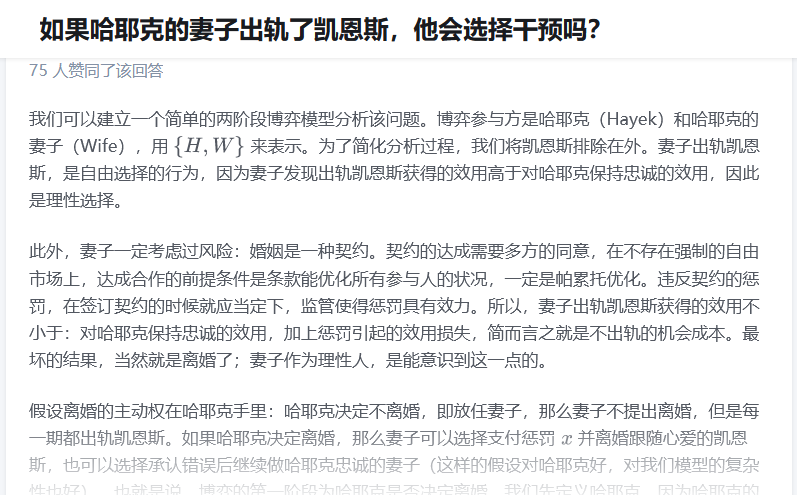

新自由主义并非天生就是普世真理。不说其在西方的诞生和发展脉络,在中国来说,从党的十三大的报告文献集刊内容反推,那个时候市场经济还不是如今这样的显学。可以说,如今的市场经济取得的不言自明的真理地位,同样是一种历史的进程。笔者还记得2010年初入键政圈时,彼时能谈论“哈耶克”、“朝圣山学社”“奥地利学派”还是相当高端的一种资质,而今时今日,哈耶克的主要思想即政府管制应该取消,还原给市场以决定权已经变成了中老年理财圈的显学,这一历史进程应该是和市场经济的话语权扩张同步的。

哈耶克

而与之相伴的,也有对市场经济的怀疑、反思甚至批评,如笔者的某亲戚,就可以毫无逻辑冲突、自洽的一边观赏鼓吹全面放开国内经济监管的文章一边附和痛斥社会世风日下人心不古,倒是令我生出啼笑皆非之感。实际上,这样的矛盾在我们的生活中比比皆是,这也是从去年开始各种关于哈耶克的段子开始大行其道,逐渐变成国内互联网键政圈一种类似苏联笑话的模因显学的原因。

现代经济学说起来教父般的人物,哈耶克、凯恩斯的名字可谓是耳熟能详,国内理论界对凯恩斯拯救资本主义、哈耶克的理论又在七八十年代取而代之的故事是如数家珍,有相当多的人听见《通往奴役之路》就激动的生理性高潮。还有一种有趣的说法,三个经济问题让五个经济学家分析,能分析出十五种结果,这反映了经济思想间的巨大差异。事实上每一种经济思想都有其源流。我们如果想真正认识哈耶克,甚至说真正认识市场经济,那么就必须了解另一位在出身于维也纳的巨擘、哈耶克思想的真正反面,卡尔·波兰尼。波兰尼出生在19世纪末的维也纳,一个犹太人家庭,在布达佩斯长大,其后的学术生涯开启于维也纳,与米塞斯是同时代的人物。20世纪30年代后,与许多同时期的人一样,身兼社会主义者和犹太人多重标签的波兰尼在纳粹上台后移居英国,嗣后又移居美国。二战中,波兰尼在佛蒙特州的本宁顿学院完成了奠定其历史地位的名著《巨变:当代政治与经济的起源》(《The Great Transformation:The Political and Economic Origins of Our Time》)。一个有趣的逻辑套环是,凯恩斯指导并系统化了国家干预主义,出版了《就业、利息和货币通论》(1936),同时也发生了哈耶克和凯恩斯的论战,在论战中哈耶克败北,自此失去了一流经济学家地位。然而败北的哈耶克并未就此认输,1944年哈耶克完成并出版了奠定其自由主义大佬地位的《通往奴役之路》,就势成为一个政治哲学家,将论战中被凯恩斯驳倒的理论又放在了书里,在七十年代国家干预主义失灵后,再一次被捧上了神坛。而同在1944年完成的《巨变》,不仅完整回答了哈耶克的理论反诘,更超越了凯恩斯的国家干预主义,不过知名度远远比不上前两者。实际上,波兰尼著作和思想的价值是随时间而重新发现的。二战后,世界学术中心由英国转移到美国,经济学也同样如此。而波兰尼作为一个非马克思主义者,一个社会主义者,在全球冷战的大格局下,既不见容于苏联阵营官方学说,同样也不能为美国阵营所推崇,其价值往往因囿于成见的官方经济学家所攻击而被淹没,这是人类认识世界过程中的遗憾。嵌含、脱嵌和双向运动,是《巨变》一书理论的核心概念。所谓嵌含(embeddedness),是指在波兰尼看来,市场是一套嵌入在社会之内的运行机制,而并非是一套“自洽、独立、不受外力干预”的机制;脱嵌(disembedding),与嵌含相反,是市场试图脱离社会而存在下去并自我运行的冲动;至于第三个概念,双向运动(doublemovement)是指在脱嵌过程中,市场对社会的作用和反作用。从这三个概念出发,波兰尼得出的结论就是,市场的过度扩张和失序导致了过去(一战)和当下(二战)的战争。1930年代时,针对保护主义、法西斯主义的出现,左翼和右翼自由主义者都给出了严厉的批评,包括哈耶克的许多学术思想也来自于对纳粹政策的反思和抵制。在哈耶克看来,自由是人类至宝,而自由的基础是经济自由,即自由的经济,将国家干预减少到最低状态,是自由社会的基石。从这一点上哈耶克敌视包括纳粹德国、苏联和罗斯福新政等所有国家主动干预经济运行的政策主体。然而,学习过马克思主义政治经济学的人都明白,正是因为国家干预经济太少而导致的经济失败,产生了极右翼的法西斯主义上台的结果。对于这一点,自由放任主义是无力解释的。市场经济,基于一个假设,亚当·斯密的理性经济人假说,同时必须要有一个条件,要素的市场化,即原材料、土地、货币和劳动力的市场化也就是商品化。而事实上,土地、货币和劳动力,从来不是商品,是虚假的商品。经济学家所要求的土地、货币和劳动力像其他商品一样根据市场的规律变化,事实上这是不可能的。土地是自然产生的,是受制于自然条件的,而货币纯粹是人类发明、受政策调节和控制的,政府必须想办法应对通货膨胀和通货紧缩的冲击,劳动力则是人本身,一旦产生失业,是不能像一般商品过剩那样“处理过剩产能”的。因此,自由主义经济学家所勾勒的“如同天堂一般简洁美好”的经济学模型,从来不可能真实出现在这个世界上。在19世纪以前,市场经济并非世界的主导,世界的主流是自给自足,是互惠,是实物交易和实物税再分配。市场经济仅在主流之外起到补充的作用。当西方地理大发现带来了美洲充足的贵金属作为资本,带来了美洲取之不尽用之不竭的土地资源,带来了非洲供应充足的黑奴劳动力,历史就此不再一样。马克思在《宣言》中说,资产阶级在他不到一百年时间的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切时代所创造的生产力还要多还要大。这就意味着越来越多、范围越来越大的市场化生产要素,意味着越来越多的土地、人口被卷入了市场这个撒旦的磨坊。而为了一致的比价,用金——这个稳定且具有唯一性的金属——作为本位度量标准的货币,让生产要素和商品可以全世界流动。前文我们曾经说过,劳动力市场是由人构成的。追求稳定、避险是人的天性。当人类被越来越多地卷入市场这个充满波动、周期和不确定的血肉磨坊,趋利避害会使人产生新的行为模式。对富裕者的制约,对贫困者的兜底,是古代社会的常见秩序。在中国古代,差序格局主导下的城乡生活秩序,金钱从来不是具有唯一性的衡量标准,甚至不是一个衡量标准,在古代欧洲也有类似之处。决定古代社会生活的秩序,是职业、身份和血缘。但在市场经济社会中,所有人只有一个身份,就是定价不同的劳动力。作为市场要素的一种,参与经济循环的代价必然包括随经济周期的波动而波动。这意味着极大的不稳定性,意味着失业和流落街头的风险如阴云一般笼罩在自己的头上。一切为了自由的终局,是自己失去一切,这样的痛苦是古典自由主义者所不能理解的。而为了确保自己不失去一切,让渡部分权利,换取稳定和安全感,这样的例子在我们的生活中屡见不鲜,放大到全社会的层次,极权主义便由此产生。说穿了,为稳定和安全感而寻求政治妥协,寻求抱团取暖而不是四下离散是人类刻在基因里的本能。再说远一点,人类社会国家的诞生,古代中国较早的诞生强有力的中央集权,为团结起来对抗困境,同样是一个重要因素。在波兰尼的笔下,法西斯国家的诞生,正是双向运动的体现,是社会对市场经济扩张运动的自我保护之下反作用。而从另外的角度来说,自由的、没有管制的市场经济,不仅是人类的灾难,也从来没有出现在这个世界上过。市场经济所仰赖的一切要素,都是在社会和政府的支撑之下所创造或生成的。笔者的一位老师曾这样定义市场经济:市场经济=自由交易+市场制度+市场环境,市场的自由交易是随时可以实现的,然而脱离任何管制之后,市场制度也就不复存在,而随之市场环境也将发生嬗变,最终导致市场经济的失灵。那么总结起来就是,如同天上星宿一般理论上简洁优美的自由主义经济,纯粹的、一丝杂质不掺的市场经济是理论上的乌托邦,不可能存在于人类世界,而且这种试图脱离社会、反过来将社会主宰的市场秩序,必定会在脱嵌过程中和社会产生冲突,产生强烈的相对运动,在社会解体的一刹那就将粉碎市场经济的秩序。市场所主宰的秩序越多,社会就越发有失范的危险。我们从苏联和东欧国家的转型可以看出来,市场经济的转轨越快,社会失范就来得越快,转瞬而至的是国家的秩序瓦解,最终又摧毁了市场经济本身。二战后,针对和东方国家集团发生制度竞争、争取独立的殖民地和第三世界国家的现实,自由经济让位于福利国家政策,缓和国内矛盾变成西方国家的第一要务。而福利国家的基本原则之一,就是普遍性的对公民预防风险的社会保障。这是对冲市场经济负面作用的最重要的手段,也是当代国家的稳定阀和压舱石。然而七十年代后,由于单方面国家干预主义的失灵,鼓吹削减福利、“重新发现市场”的新自由主义思潮(neo-liberalism)(又称新古典自由主义,由哈耶克的“朝圣山学社”推动)成为了西方国家显学,撒切尔夫人、里根俱是其忠实信徒。而二十多年的新自由主义经济政策,最终导致的是美国产业的进一步虚拟化金融化,导致的是2008年的金融海啸和全球经济复苏乏力。当然,饶是如今也依然有会人认为,休克疗法、自由经济的严重恶果只是“必要之恶”,如果当初俄罗斯能继续坚持一段时间,乌克兰能保持政策的连贯性,如果所有国家都能彻底的坚持自由市场原则,那么自由市场所鼓吹的灿烂明天就已经到来了。对于这种抱持着因为地球是圆的所以理论上南辕北辙也可以抵达目的地的理论的人,他们不仅没有丝毫的脸皮,而且缺乏基本的人性。将劳动人民视作劳动力市场,将未充分就业和失业当成家常便饭,将转轨过程中损失的社会财富、流出的鲜血视作必要之恶,他们从不把老百姓当成人。另外,一向坚持新自由主义的某些国家和经济组织,其实也存在相当大的理论不自洽。以IMF救助为例,一般发生财政危机的国家,IMF要求被援助国需要“节衣缩食”压缩支出,砍福利,强化财经纪律和财政约束,用失业和砍福利倒逼国内劳动力市场产生充分就业,用出售优质国有资产给国际资本来盘活国内市场和比较优势,完成市场出清。这看似合理的一揽子计划其实存在一个很大的漏洞,理论上大多数国家作为市场经济的主体,已经可以宣布破产,而破产的结果就是债务一笔勾销,但这绝对是IMF和其他债务国不可接受的。在这时,自由的市场经济就无人再提了。同样,新自由主义最佳政策实践地是智利,然而且不说智利实践效果并没有新自由主义理论家们所说的那样好,就只是刺刀上所建立的智利新自由主义生态,就已经根本上违背了新自由主义者们的基本理论,刺刀之下的自由国度,好一个自由。如果将视野放回国内,我们也可以看到,过往一些新自由主义指导下的经济政策的毒,造成了很严重的恶果。失却管制的经济活动,犹如不受控制的火焰,在干枯的草原上肆意燃烧,摧毁一切。所幸中国人融入世界经济分工较晚,抱着试错的态度,一旦效果不佳则另寻他路。加入WTO时也同样,许多半吊子经济学家认为,我国保有的管制过多,恐怕入世效果不好。然而在合理有效的管制和体系支撑之下,部分开放、逐步开放的中国经济,发展成效远远比自由度更大的其他经济体更好。特别是随着时间的推移,中国政府逐渐找到了自己的角色,就是维系和保护参与市场主体竞争的人民,提供社会保障,缓和社会变化的冲击力,增强市场竞争的有效性。这样一种不自觉中的角色扮演,缓解了市场经济与社会的双向运动,维护了社会的稳定,其结果是促进了经济的发展和社会的进步。让我们把视线放回最开始的地方。市场经济最重要的效果或者说效用,是竞争。通过竞争使参加者提高效率,不断迭代,成熟技术,积累资本,扩大再生产,提高生产力。所以,任何一项政策只要不损害经济活动参与主体的竞争力,就不是一项经济政策。我们看到,近年来我国在社会保障、在经济制度建设上,逐步摆脱了新自由主义的影响,将需要引入竞争机制的进行市场化改革,将不能引入竞争的依然保留,维系稳定和社会的人文价值。作为一种政治哲学,哈耶克的理论笃信政府的管制是一种恶,政府的权力与人民的权利天然对立,这不能不说是荒唐的。如果把社会的一个时间点做截面,在这静止的一点上,从人民主权原则出发,国家的权力的确与公民个人的权利构成了零和博弈。然而实际社会是动态变化的一个交替过程,国家的权力存在往往支撑了社会,支撑了公民的权利。权利无救济,则无权利。缺乏力量的国家,它的公民也谈不上什么公民权了。因此将国家与个人天然对立化,缺乏基本的头脑。作为一个社会主义者,波兰尼笃信工业文明的内在倾向是社会主义,而不是自由产权。他在《巨变》一书的结尾这样写道:“顺从本是人类的力量与希望之泉。人们接受死亡的命运,并在这之上建立肉体生命的意义。人们笃信在肉体死亡之外还有更可怕的事情——失去灵魂,并在这之上建立自由的意义。在我们的时代,人们顺从于社会现实,自由终结了。可最终人性在无奈中爆发。人们不加抱怨的接受社会现实,用天赋人类的不屈不挠的勇气与力量来消除不公与束缚。只要人们依然忠于为全人类创造更多自由的使命,人们就无需担心权力或计划会变成自由的障碍,破坏人们通过工具建立起来的自由。这就是复杂社会中自由的意义,它赋予我们渴望的安全感和稳定性。”