热带海岛是一种感觉

当我在万宁兴隆人口文化公园对面等着仿佛永远不会到来的顺风车时,我忽然有一种错觉,有没有一种可能,这里也是加勒比海上的古巴,一个和海南差不多热,但稍微大一点的小岛。毕竟从地理上来说,佛罗里达半岛和雷州半岛其实也挺像。因为大学学西班牙语的缘故,我读书的时候游荡在拉美各处,但古巴在我去过的地方里算是非常特别的。这个小岛的生命力仿佛一种传染病。每一个我遇见的古巴人,都热衷于把国旗穿在身上,挂在显眼的地方,生怕别人不知道他们来自哪里。他们会在不同形式的歌里大声唱颂“mi patria(我的祖国)”,离散移民尤为如此。他们好像生来就懂得快乐,永远阳光灿烂,笑容都比别人多露几颗牙齿。时间很慢,一个下午可以只花在喝两杯咖啡上,顺风车会迟到一个小时。时间很快,从南到北只需要两个小时。海南真就这么大个地方。在古巴,从南边的度假海滩 Trinidad 开车回北边的哈瓦那,也差不多两个小时。它们如此富饶,稳定输出着维持这个世界运转的蔗糖和橡胶,但它们却一度无法喂饱自己的子女,于是海南人下南洋、古巴人偷渡北美;在外来者的眼中,它们代表一种悠闲、健康的生活方式,但本地的一些饮食和消遣多少有点“自我伤害”:海南人嚼槟榔嚼到牙齿变红,古巴人餐前必来一盘油炸芭蕉片。在老爸茶摊前闲坐吹水的海南人和“派对动物”古巴人看似八杆子打不着,但我却从他们的快乐里读出了某种共同的东西,一种需要用快乐和平和对冲的漂泊和苍凉。在海南的旅程中,我从历史的边角料里搜出越来越多的证据,让我感到世界两头遥远的共振是真实的。 从古巴领到岛服

从古巴领到岛服 天气好的日子里,哈瓦那临街的居民房常常门户大开,门口总有一两个大爷坐在门槛或小板凳上,戴着一顶宽檐草帽,穿着白色古巴领衬衫,满脸皱纹,端着一小杯浓度爆表的古巴咖啡,或者抽一支雪茄,在屋檐下乘凉。哈瓦那八月的中午,流浪狗都要中暑,只有咖啡、雪茄和加冰的朗姆酒让人保持清醒。

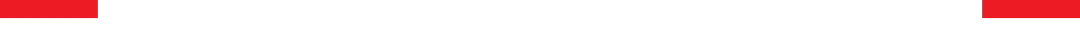

天气好的日子里,哈瓦那临街的居民房常常门户大开,门口总有一两个大爷坐在门槛或小板凳上,戴着一顶宽檐草帽,穿着白色古巴领衬衫,满脸皱纹,端着一小杯浓度爆表的古巴咖啡,或者抽一支雪茄,在屋檐下乘凉。哈瓦那八月的中午,流浪狗都要中暑,只有咖啡、雪茄和加冰的朗姆酒让人保持清醒。 图源whensheroams.com 来到古巴的人很难不带走一件这个画面里的古巴衬衫,找一辆闪闪发亮的老爷车拍张照。这款带有繁复刺绣的宽领衬衫有一个本地名字,叫做 Guayabera,相传它起源于古巴中部的圣斯皮里图市,最初身前好几个口袋的设计是为了方便果农摘取番石榴的时候塞到兜里。再后来,摒弃了刺绣,留下的古巴领成了衬衫界大拿。

图源whensheroams.com 来到古巴的人很难不带走一件这个画面里的古巴衬衫,找一辆闪闪发亮的老爷车拍张照。这款带有繁复刺绣的宽领衬衫有一个本地名字,叫做 Guayabera,相传它起源于古巴中部的圣斯皮里图市,最初身前好几个口袋的设计是为了方便果农摘取番石榴的时候塞到兜里。再后来,摒弃了刺绣,留下的古巴领成了衬衫界大拿。

带不走还可以网购,9100+ 的选择|图源 FARFETCH

带不走还可以网购,9100+ 的选择|图源 FARFETCH

海南人也有自己的“岛服”,款式设计和类似夏威夷衬衫的某个版本,但高度同质化的的椰子树印花却很难代表海南多元热带的精髓:在海南能吃上的水果少说也有一二十种。

海南人也有自己的“岛服”,款式设计和类似夏威夷衬衫的某个版本,但高度同质化的的椰子树印花却很难代表海南多元热带的精髓:在海南能吃上的水果少说也有一二十种。

穿上一件“岛服”,花上 10 块买一个现杀椰青,你感觉是不是太游客了?衣服上的椰子和手里的椰子都只是一种廉价的消费符号?但说不定你穿在身上的正好是此时漂泊在外的海南年轻人的身份认同。在旅游业风靡的小岛上,花衬衫的起源早就难以考证,海岛间的文化挪用你来我往。夏威夷衬衫的纹样和设计据说来自一位日本移民,而它的的发扬光大甚至是华裔商人促成的。一切又回到了最初的起点,全世界海岛是一家。或者应该这样说,海岛之所以如此迷人,正是因为那里遍布了不同人群离散和迁移的足迹,而它们总是在互相交融。人们在海上漂泊,在海岛落脚,带着他们各自的过去,在许多代人之后,或许又因为历史的轮盘转动而离开海岛。许多人都喜欢海岛的舒适旖旎,但岛民们比谁都清楚,海岛最熟悉的就是出发和告别。 必须加糖的不精品咖啡

必须加糖的不精品咖啡 这次出发海南是因为我对本地咖啡早有耳闻。对于被卷生卷死的中国精品咖啡宠坏的朋友(比如我本人),大概很难想象在海南万宁兴隆这么一个养老胜地,咖啡馆浓度基本可以对标上海徐汇区。

这次出发海南是因为我对本地咖啡早有耳闻。对于被卷生卷死的中国精品咖啡宠坏的朋友(比如我本人),大概很难想象在海南万宁兴隆这么一个养老胜地,咖啡馆浓度基本可以对标上海徐汇区。

然而海南普通人的咖啡才不是讲精致花果香的埃塞手冲,更不是杯测 90+ 的微批次巴拿马瑰夏。在咖啡的价格和功能上,15 块一杯的海南咖啡和瑞幸达成了一致。海南传统的咖啡炒制工艺叫“炭烧”,一听就知道,在这样的咖啡文化里讨论一爆二爆深烘浅烘没有意义。是不是很像越南滴漏咖啡?这个思路就走对了,海南的咖啡正是南洋华侨的乡愁。海南兴隆的咖啡种植开始于 20 世纪中期,当时新中国刚刚建立,南洋华侨大批归国,因为“想要喝咖啡,那就自己种”而开始了咖啡种植。文昌和福山的咖啡种植开始得更早一些,但无一不是由华侨带来的咖啡种子。我问滴滴小哥本地年轻人都怎么喝咖啡。他比划了一个水壶,告诉我他们都喝自己家磨粉煮的黑咖啡。煮咖啡的器具是一只大容量的铝制尖嘴壶,咖啡粉投入沸水里,在火上熬煮,然后拿纱布过滤咖啡渣。body圆润,香气十足,缺憾可能是太苦了,没加糖的咖啡会带给你小时候第一次喝到星巴克美式时一样的内心震撼。

我问他那你们加糖吗,他呵呵一笑,说要加的。对付你的味蕾,海南人祭出手冲党不屑一顾的终极大杀器:炼奶。没错,不是牛奶加糖,而是一步到位的炼奶。西班牙语里的糖叫做 azucar。古巴乐坛天后赛利亚·克鲁兹(Celia Cruz)常在舞台上讲的著名段子就是关于在咖啡里加糖的一段轶事。你知道古巴的咖啡有多浓,古巴人喝咖啡还能不加糖?这还能是一个问题吗?Celia Cruz 是古巴传奇女歌手,人称“Salsa 女皇”,名列好莱坞星光大道。她的演艺生涯横跨半个 20 世纪,从 40 年代出道开始,她从古巴一路红到了美国。Coco 李玟曾经和她翻唱过同一首歌,原曲歌名叫做 I Will Survive(我会活下去)。事实上,这两位天后的命运都十分跌宕起伏。Celia Cruz 在古巴革命后因为政治原因而流亡美国,从此再也没能够回过古巴。还记得卡姐的大热单曲《I Like It》吗?这首歌就致敬了 Celia Cruz,且致敬的正是她的 Azucar 梗。古巴的糖当然是管够的,但古巴也种咖啡,现在已经鲜为人知。实际上,古巴也位于全球咖啡产区带(南北回归线之间),南边不远处的牙买加就出产著名的蓝山咖啡。

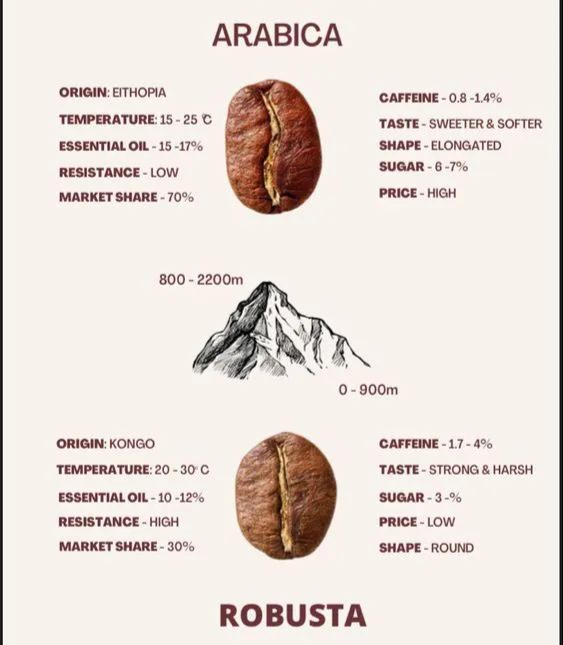

但古巴的山地普遍不高,种植不了需要高海拔的阿拉比卡咖啡,那么就种罗布斯塔——这一点倒是又跟海南一模一样。几年前听说海南也有精品咖啡的时候我是充满好奇的,当时还不知道有精品罗布斯塔这个概念,大家默认的精品咖啡讨论范畴就是阿拉比卡咖啡。好的阿拉比卡咖啡喝起来会可以有柑橘味,可以有茉莉花香,可以有蜜糖、奶油的口感,而罗布斯塔咖啡好像除了花生、芝麻一类的谷物风味,就是坚果巧克力的厚重口感,香是香的,就是喝起来有点单调。所以罗布斯塔咖啡一度和“精品”二字绝缘。

图源 baristacafeacademy.com但是在海南,我发现咖啡的销量基本跟味道没有关系。“不焦不苦就不是海南咖啡,”几位咖啡馆老板都心情复杂地告诉我海南人对咖啡的普遍看法。经过精品处理的,有更复杂香味、风味和酸质的咖啡在本地反而找不到市场,本地人一看到红棕色的手冲咖啡就要说:怎么给我来了杯糖水?我要咖啡,黑的那种。

包邮区遍地开花的精品咖啡(以及它们越来越低的价格),让我都快忘记还存在另一种咖啡文化了。对全世界大部分喝咖啡的人来说,咖啡是一种刚需,口味是锦上添花的消遣。 海南人漂洋过海来到马来西亚和印尼,在那里落脚开了餐厅和茶室,南洋咖啡就此诞生。在码头、建筑工地务工的人在工歇时来到茶室短暂休息,喝一杯咖啡提神,或者加一点奶和糖补充卡路里,躲避炎热的午间时光。然后咖啡又从南洋兜了个圈回到了海南,在海南出生或长大的华侨二代从奶奶手里接过了第一杯咖啡:在大锅里加入糖、黄油炒得乌黑发亮的咖啡,后来,那就成了“阿嬷的味道”。海南的咖啡产量并不高,2019 年全中国总共产了 14.5 万吨咖啡,海南只产了 435 吨,零头都算不上。1950 年代,古巴咖啡鼎盛时期的产量超过 2 万吨,其实也不算很多。但咖啡是必须喝的,而且要买得起。曾经的大马咖啡商为了让咖啡足斤上秤会在炒咖啡时加麦粒和玉米粒,古巴人则会在咖啡里加炒豌豆,不知道应该说是人性的必然,还是冥冥中的心有灵犀。混杂着各种“加料”的味道,最终也成为了海南和古巴咖啡不容置疑的传统风味。咖啡必须要浓,必须要苦,必须要一口喝下去让人清醒,这是热带的要求,也是苦中作乐的劳动生活给人留下的共识。到今天海南人已经实现了咖啡自由,虽然喝进肚子里的咖啡很可能是越南的咖啡豆。在海南的日子里,我意识到海南人并不是喝不起、也不是欣赏不了所谓的“精品咖啡”,他们只是不想。他们的身份和这种特定的咖啡绑定在一起,那是一种生活和历史。那种咖啡的味道就像四处迁移的蜂群和蚁群留下的嗅觉信号,帮助海南人和古巴人走到哪个角落都能定位自己的社群,分辨家的方向,他们的咖啡是一个暗号,提醒人们不要忘记你是谁,从哪里来。 “海南哈瓦那雪茄种植基地”

离开了兴隆这个南洋飞地,我在去海口的路上偶然从本地朋友口中得知海南竟然还有雪茄产业。于是第二天由地头蛇朋友的爸爸带路,我们到雪茄基地实地感受一下海南的拉美性。从海口坐车到种雪茄的银滩站只需要不到半个小时。直到走进雪茄工厂,我才意识到,二十几年前就有人发现海南跟古巴是失散多年的亲姐妹了,而且古巴的雪茄种植专家还曾经在海南的雪茄基地驻地指导。雪茄烟叶起源于古巴,世界上所有用于制作雪茄的烟草种子都来自古巴,因此这一品种冠名“哈瓦那种”。当我看到“海南哈瓦那雪茄种植基地”的字样挂在园区里时,的确感觉非常魔幻。烟草是真正的新大陆产物,在哥伦布大交换之前,如今抽烟最凶的欧洲人和亚洲人都没见过烟草这个物种。由于茄衣最昂贵,对环境条件要求最高,在殖民地时期几乎只有古巴才能生产。古巴的宗主国西班牙因此大赚特赚了一笔。古巴雪茄广告也要搭配咖啡着来|图源EGM CIGARS中国国内种植雪茄条件最好的地方就在海南,海南种植雪茄最好的地方就在光村银滩一带,因此这里几乎只出产整支雪茄中价值最高的茄衣。海南的雪茄烟叶经过加工后,需要送到几大有牌照的国营烟厂制成成品雪茄,但是因为产量很少,基本没有商业推广,一般市面上不太见得到。 回家,回到忧郁的热带

纪录片《古巴花旦》讲述了这样一个故事:1930 年代的古巴哈瓦那,来此经商务工的华人社群方兴未艾,华人移民创办了一个粤剧戏班。两位女主角何秋兰、黄美玉在戏台上共同长大,但她们都并非全是血统上的华裔:何秋兰是白人,养父是华人移民,而黄美玉则有一半华人血统。她们其实不懂粤语,记戏文全靠背音节,但她们对粤剧的热爱跨越了革命后文艺娱乐停滞的岁月,让她们在晚年又得以和来自粤港两地的粤剧传人见面交流,甚至远跨大洋飞抵佛山,把粤剧唱回了它的老家。

海洋文明最古老的史诗——古希腊的《奥德赛》——讲述的就是一场归家的征程。我总觉得海岛的故事是对于“圆满”和“回归”的追寻,海洋上的路途更漫长,更荒凉,更危机四伏,九死一生。在福建、海南、台湾、泰国、马来西亚,人们向妈祖献香,愿她面朝大海保佑海上的游子,在西非、古巴、巴西,人们在海边穿着蓝色长裙跳起祭祀海神Yemaya 的舞蹈,祈求她以广博的爱让流浪的灵魂免于苦难,回到共同的家。

一些人能够在有生之年回家,但还一些人永远抵达不了故乡,于是在世界各地,人们用各种方式在象征意义上回家,煮一杯咖啡,做一份糕点,已经是最简单的方式。回家的冲动如此强烈而长久,许多人此生未竟其愿,让子女、孙子女替自己回了家。但对后辈来说,所谓回到的家乡只是一种想象的过去,而他们的乡愁是双向的:他们所继承的那份,和自己所经验的那一份。而这二者常常被混在一起,成了一种很执拗的东西,是不能改变的咖啡的口味,是代代相传的菜谱,或者是一种拒绝被同化的口音。写到这里,我对海南和古巴的”悠闲“”快乐“肃然起敬。我想起在海南的老爸茶摊边常看到人们的表情:一种什么事情来了也动摇不了的平静。天塌下来也要喝完这口茶,就和天塌下来也要唱完这首歌的古巴人一样。在 Celia Cruz 的众多经典作品中,真正让我理解她的伟大之处的一首歌曲叫做 La vida es un carnaval(生命是一场狂欢)。Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo, buena cara, y todo cambia

谁认为生活总是残酷的 你必须知道并非如此 只有糟糕的瞬间,一切都会过去 认为生活永远不会改变的人 你要知道并非如此 面对逆境,要保持微笑,一切都会改变一个流亡半生的歌手,直到生命最后仍在舞台上唱着这样的歌。谁能说苦中作乐不是岛民最后的尊严?我差点忘记了,其实人类学家列维·斯特劳斯早就说过,有一种“忧郁的热带”。

带不走还可以网购,9100+ 的选择|图源 FARFETCH